Igor Domsac | 20 octubre 2025

El Psymposium 2025, celebrado entre el 2 y el 4 de octubre de este año en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, un histórico edificio construido en 1831, reunió a varios centenares de personas —presencialmente y por streaming— para debatir sobre el presente y el futuro de las terapias asistidas con psicodélicos. Organizado por la fundación Inawe, el evento congregó a profesionales clínicos, investigadores y comunicadores en un momento clave, cuando varios países europeos acaban de aprobar el uso terapéutico de sustancias como la psilocibina o la MDMA.

Jueves 2 de octubre

El presidente de Inawe, Carlos Alonso, abrió el encuentro en la tarde del jueves recordando que el objetivo de su fundación consiste en acercar la evidencia científica sobre psicodélicos a la sociedad y a los profesionales de la salud mental. A continuación, Juan Pablo Ramírez, vicepresidente, destacó la necesidad de generar espacios seguros de diálogo y formación ante el creciente interés social y mediático por estas terapias.

El farmacólogo y divulgador Antón Gómez-Escolar ofreció la ponencia inaugural, un recorrido visual por la historia y el renacimiento psicodélico desde sus orígenes rituales hasta la actual expansión clínica. Mostró cómo las publicaciones científicas sobre psicodélicos se han disparado en la última década y repasó los principales avances regulatorios en países como Alemania, la República Checa o Australia. Su intervención situó a España ante un horizonte aún incipiente, con cientos de miles de personas que no responden a los tratamientos convencionales y podrían beneficiarse de nuevas aproximaciones terapéuticas.

La segunda ponencia corrió a cargo del psiquiatra Óscar Soto Angona, investigador en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y la Universitat Autònoma de Barcelona, quien abordó las bases teóricas de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Su exposición repasó los principales modelos que tratan de explicar cómo estas sustancias pueden facilitar el cambio terapéutico, situando su potencial más allá del mero efecto farmacológico. El psiquiatra presentó un marco teórico para comprender cómo los psicodélicos pueden facilitar procesos de cambio psicológico profundo. Explicó que su acción no se limita al nivel neuroquímico, sino que promueve estados mentales más plásticos y receptivos, capaces de flexibilizar patrones rígidos de pensamiento y emoción.

Soto destacó el papel de los factores extrafarmacológicos —el llamado set and setting—, la relevancia de la experiencia subjetiva y la alianza terapéutica como componentes esenciales de la eficacia. Desde la teoría de los sistemas dinámicos, argumentó que estas experiencias pueden desestabilizar temporalmente sistemas mentales rígidos para permitir una reorganización más sana y resiliente, siempre en el marco de un acompañamiento clínico adecuado.

La doctora Irene de Caso ofreció una panorámica rigurosa y accesible sobre los mecanismos neurobiológicos de los psicodélicos clásicos —LSD, psilocibina y DMT—, centrando su exposición en cómo estas sustancias alteran la percepción, la cognición y la consciencia. Explicó que su acción sobre los receptores de serotonina 5-HT2A desencadena una desorganización temporal de las redes funcionales del cerebro, lo que permite un flujo de información más libre y la disolución de los límites habituales del yo. Estas alteraciones, que implican la «red neuronal por defecto» y los lóbulos temporales mediales, pueden traducirse en experiencias de carácter místico o emocionalmente transformadoras.

Irene mostró imágenes de resonancia funcional que comparaban la actividad cerebral bajo placebo y bajo psilocibina, evidenciando un aumento de la conectividad global y una reducción del control jerárquico de las redes. Este fenómeno, explicó, guarda relación con la sensación de unidad y expansión que muchos participantes describen durante la experiencia psicodélica. Concluyó subrayando que, lejos de ofrecer un simple «viaje alucinógeno», estas sustancias abren una ventana privilegiada para explorar la relación entre cerebro, mente y consciencia.

Por último, el investigador Genís Oña, antiguo miembro de ICEERS y actualmente vinculado a la Universitat Rovira i Virgili, mostró una panorámica histórica del trabajo pionero en España —desde Jordi Camí y Manel Barbanoj hasta Jordi Riba— y repasó las investigaciones doctorales más recientes sobre sustancias como la salvinorina, la 2C-B o la ibogaína. Oña explicó los mecanismos de acción sobre los receptores 5-HT2A, mostrando cómo su activación reduce el umbral perceptivo y aumenta la excitabilidad neuronal, permitiendo que más información sensorial y emocional alcance niveles superiores de procesamiento. Asimismo, presentó evidencias de neuroimagen que muestran una mayor conectividad entre regiones corticales bajo LSD o psilocibina, lo que se asocia con la disolución del ego y la aparición de experiencias visionarias o místicas.

Viernes 3 de octubre

El doctor David Erritzøe, director clínico del Centre for Psychedelic Research del Imperial College en Londres, inauguró la segunda jornada del Psymposium con una revisión de los últimos resultados clínicos con psilocibina y DMT en el tratamiento de la depresión. Su charla presentó evidencias comparativas que muestran que una única sesión de psilocibina puede generar efectos terapéuticos equivalentes a múltiples dosis de ketamina, con mejoras sostenidas durante semanas o meses en pacientes con depresión resistente. Erritzøe subrayó que la clave no reside sólo en la neuroplasticidad inducida por las sustancias, sino también en el pico experiencial, un momento de alta carga emocional y simbólica que puede catalizar el cambio psicológico cuando se integra adecuadamente.

Apoyado en estudios recientes del Imperial y de otras instituciones europeas, el psiquiatra mostró datos de neuroimagen que evidencian una mayor conectividad global y una menor rigidez de las redes cerebrales tras la administración de psilocibina, correlacionadas con mejoras clínicas. Destacó asimismo el prometedor avance de los ensayos con DMT y psilocibina de liberación controlada, señalando que estos tratamientos podrían convertirse en alternativas viables para pacientes que no responden a antidepresivos convencionales. También abordó los principales desafíos para escalar la terapia psicodélica, como las limitaciones regulatorias, los costes y la formación profesional, y presentó nuevas iniciativas del Imperial College que buscan modelos más accesibles: ensayos con psilocibina para trastornos como la ludopatía o la dependencia a opioides, y programas piloto en colaboración con el sistema público británico (NHS) que integran la experiencia de pares en el acompañamiento terapéutico.

El psicólogo y psicoterapeuta Marc Aixalà, responsable del área de apoyo psicológico y de integración en ICEERS, ofreció una ponencia centrada en uno de los aspectos más humanos —y a menudo menos comprendidos— de la terapia asistida con psicodélicos: la integración. Comenzó su intervención recordando que no se considera un científico, sino un clínico que trabaja desde la experiencia directa con las personas, y subrayó la necesidad de reivindicar las humanidades psicodélicas. Aixalà explicó que lo único que comparten todos los modelos de integración —independientemente de la escuela o del contexto— es el trabajo posterior a la experiencia: la reflexión sobre lo vivido y la aplicación de esos aprendizajes a la vida cotidiana. Desde una perspectiva constructivista, defendió que no existe una sola realidad, sino múltiples formas de interpretarla, y que la integración permite dar sentido a la experiencia desde el marco de significado de cada persona.

Marc mostró un modelo de intervención en tres fases —planificación, implementación e integración— que busca no sólo maximizar los beneficios, sino también afrontar las posibles complicaciones que pueden surgir tras experiencias intensas o desestructurantes. Marc subrayó que la calidad del acompañamiento, la preparación previa y el proceso de integración en un tiempo razonable constituyen factores decisivos para el éxito terapéutico.

La doctora Rosa María Dueñas, psiquiatra e investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona), presentó una panorámica rigurosa sobre el uso de psicodélicos en el tratamiento de la depresión mayor resistente, que afecta a cerca del 37 % de los pacientes y supone un enorme coste sanitario y social. Comparó los antidepresivos convencionales —de administración diaria y efecto lento— con los psicodélicos, que muestran efectos rápidos y duraderos tras una o pocas dosis acompañadas de apoyo terapéutico. Destacó los avances con psilocibina, cuyos ensayos clínicos han evidenciado reducciones significativas en los síntomas depresivos y mejoras sostenidas durante semanas, junto a una restauración de la neuroplasticidad y la conectividad cerebral.

También revisó la evidencia sobre LSD, ketamina/esketamina y 5-MeO-DMT, señalando que estas sustancias comparten un potencial prometedor para abordar los casos resistentes, aunque con diferentes duraciones y mecanismos de acción. La ketamina, por ejemplo, ofrece alivio rápido en cuadros agudos, mientras que la psilocibina apunta a un efecto más transformador y duradero. Dueñas subrayó la necesidad de protocolos clínicos estandarizados y estudios comparativos a largo plazo, insistiendo en que la seguridad, el acompañamiento y la integración suponen pilares indispensables para trasladar estas terapias del laboratorio a la práctica clínica.

La doctora Liliana Galindo, médica y doctora en Neurociencias por la Universidad de Cambridge y miembro del Cambridge Psychedelic Research Group, presentó una revisión sobre la terapia asistida con psicodélicos en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático (TEPT). Partiendo de su alta prevalencia (alrededor del 4 % en población general) y de la limitada eficacia de los tratamientos actuales, expuso los fundamentos neurobiológicos que explican el potencial de estas terapias: incremento de la neuroplasticidad, regulación de la amígdala y de la red por defecto, y facilitación del procesamiento emocional sin evitación.

Explicó cómo los empatógenos como la MDMA reducen el miedo, fomentan la apertura y la confianza interpersonal, mientras que los psicodélicos clásicos (psilocibina, LSD, ayahuasca, DMT) amplían el rango emocional y favorecen experiencias de conexión y sentido. En estudios recientes, la terapia asistida con MDMA mostró tasas de eficacia del 50 al 87 %, y la ketamina, entre el 17 y el 67 %, con buena tolerabilidad y efectos adversos leves. Galindo destacó que la combinación de psicoterapia y fármacos psicodélicos permite reconsolidar memorias traumáticas con menor carga de miedo, promoviendo la integración y el crecimiento postraumático, un enfoque que —según concluyó— abre una vía prometedora para el abordaje integral del trauma.

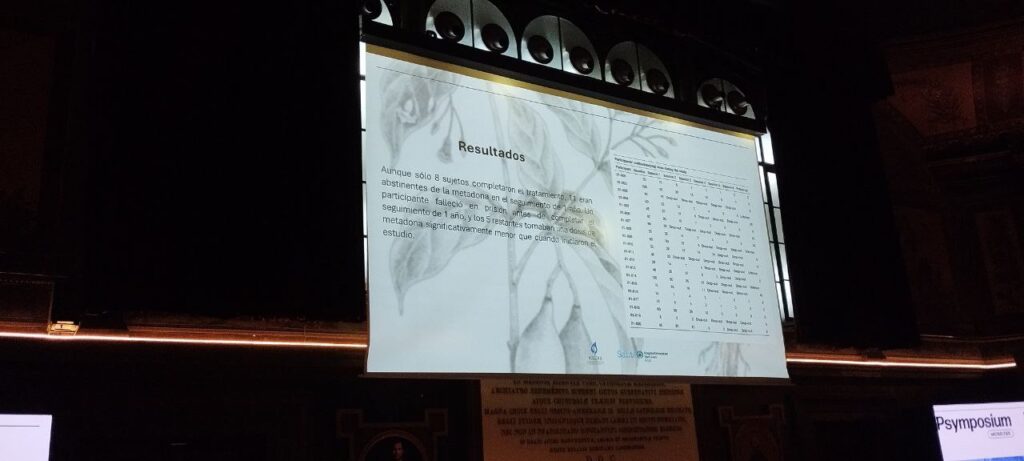

Tras una pausa para tomar café, la doctora Tre Borràs, psiquiatra e investigadora del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, presentó los resultados preliminares del primer ensayo clínico autorizado en España con ibogaína, una sustancia de origen africano que está despertando creciente interés por su potencial terapéutico en el tratamiento de las dependencias a opioides. El estudio, desarrollado en colaboración con ICEERS, evalúa la seguridad y eficacia de dosis bajas ascendentes de ibogaína en pacientes en tratamiento de sustitución con metadona, con el objetivo de facilitar una reducción progresiva sin síntomas intensos de abstinencia.

Borràs explicó que los resultados resultan alentadores: tras una dosis única de 100 a 600 mg, los participantes lograron disminuir significativamente su consumo de metadona durante los días posteriores, sin que se registraran efectos adversos graves. Las valoraciones VAS revelaron efectos transitorios de ansiedad y alteración perceptiva, seguidos de una sensación general de bienestar, relajación y «reconexión» con uno mismo. Según explicó, los hallazgos sugieren que la ibogaína se muestra segura y eficaz para revertir la tolerancia a la metadona y reducir la dependencia, sin alteraciones cardiacas relevantes. La psiquiatra subrayó además la necesidad de continuar con ensayos más amplios que optimicen la pauta de dosificación y el modelo de reducción gradual. En sus conclusiones, destacó que, más allá de los factores socioculturales, la ibogaína parece facilitar el alivio de los síntomas de abstinencia, disminuir el deseo de consumo y favorecer procesos de cambio profundo, combinando mecanismos neurobiológicos y experiencias transformadoras.

A continuación, la doctora Sorcha O’Connor presentó los primeros resultados del estudio PsilOCD, una investigación pionera sobre el uso de psilocibina en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El ensayo, que combina exploración clínica y neurocientífica, busca evaluar cómo dosis bajas y moderadas de psilocibina pueden influir en la flexibilidad cognitiva, la plasticidad neuronal (medida mediante EEG) y la reducción de síntomas obsesivo-compulsivos.

El diseño del estudio incluye dos sesiones separadas por cuatro semanas —una con 1 mg y otra con 10 mg— en un entorno cuidadosamente preparado para favorecer la seguridad y la introspección. O’Connor destacó que, aunque las puntuaciones generales de depresión (MADRS) no mostraron cambios significativos, los datos sugieren que 10 mg de psilocibina podrían estar actuando directamente sobre los circuitos neurocognitivos implicados en la conducta obsesiva, más allá del estado emocional general.

A través de testimonios de los propios participantes, la investigadora ilustró cómo algunos describieron la experiencia como un proceso de autocomprensión y distanciamiento del trastorno, con frases como «me siento más capaz de observar mis pensamientos sin identificarme con ellos» o «ver mis problemas de otra manera los hace más fáciles de afrontar». Estos relatos apuntan a un potencial terapéutico de la psilocibina para reconfigurar patrones mentales rígidos, incluso con dosis moderadas y sin necesidad de experiencias intensamente visionarias.

Posteriormente, la doctora Cristina Llagostera, psicóloga clínica especializada en psicooncología y cuidados paliativos, presentó un estudio piloto de viabilidad sobre psicoterapia existencial asistida con psilocibina en pacientes con cáncer avanzado. Su trabajo explora cómo esta intervención puede aliviar el malestar emocional y la pérdida de sentido que acompañan el final de la vida.

El protocolo incluye una sesión experiencial con extracto de Psilocybe cubensis y tres sesiones de integración (narrativa, simbólica y familiar). Llagostera destacó la capacidad de la psilocibina para facilitar la aceptación, reducir el miedo y restaurar el propósito vital en contextos paliativos, concluyendo con las palabras de Tagore: «La muerte no es la oscuridad; es apagar tu lámpara porque ha llegado el amanecer».

La doctora Débora González, psicóloga clínica y profesora en la Universidad Isabel I, presentó los resultados de un ensayo sobre el uso de psicoterapia asistida con ayahuasca para abordar el duelo tras la pérdida de un ser querido. Definió la soledad y la desconexión emocional como uno de los grandes males contemporáneos, y subrayó la necesidad de explorar herramientas que faciliten la reconstrucción del sentido vital.

Basándose en los hallazgos publicados en Scientific Reports, González mostró cómo la ayahuasca puede favorecer la aceptación, la conexión interpersonal y la integración emocional del duelo, ofreciendo una vía complementaria a la terapia tradicional. A través de relatos de pacientes y una revisión del marco legal español, señaló que la atención al sufrimiento existencial debería situarse en el centro de las políticas de salud mental y del desarrollo de nuevos modelos psicoterapéuticos.

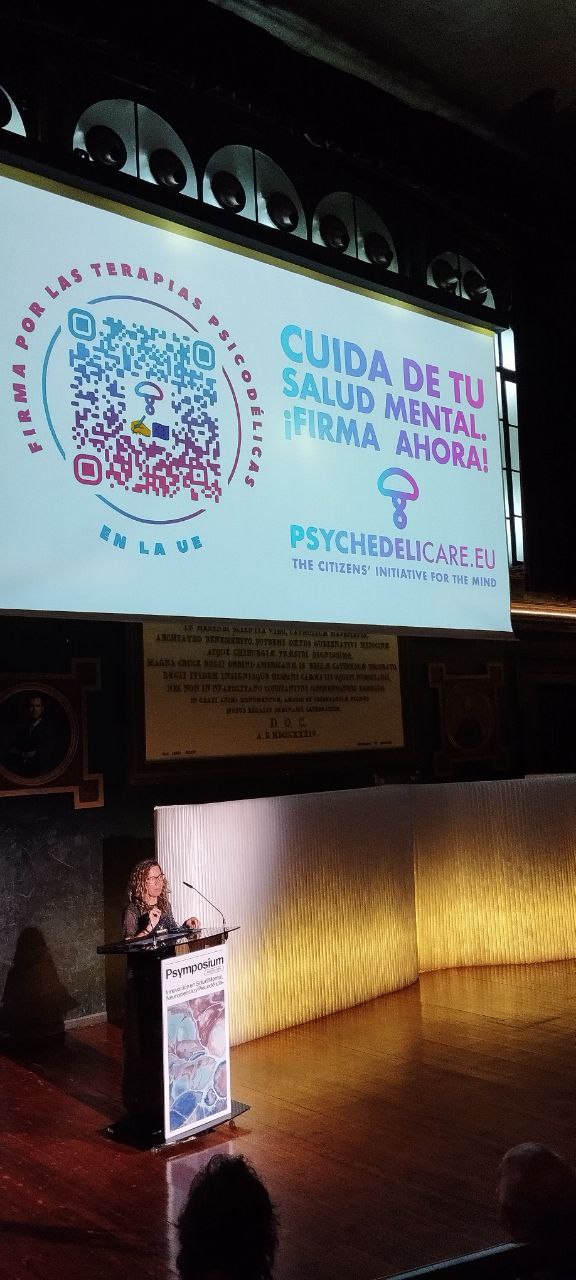

Posteriormente, Elisabet Domínguez Clavé, psicóloga y doctora en farmacología, presentó la iniciativa ciudadana europea PsychedeliCare, de la que coordina el equipo en España. Esta campaña, respaldada por entidades europeas y organizaciones como ICEERS, busca reunir un millón de firmas para instar a la Comisión Europea a promover el acceso regulado a terapias asistidas con psicodélicos dentro de los sistemas de salud mental. Domínguez subrayó que la iniciativa defiende un enfoque basado en la evidencia científica y en la protección de los derechos de los pacientes, con el objetivo de que Europa avance hacia una regulación ética, segura y centrada en el cuidado.

Tras la pausa para el almuerzo, la jornada continuó con la ponencia de Marcela Ot’alora, psicoterapeuta y formadora del programa de terapia asistida con MDMA desarrollado por MAPS, con más de 25 años de experiencia trabajando con psicodélicos. Bajo el título «El ritmo y los matices de la terapia asistida con MDMA: donde la ciencia y la narración van de la mano», compartió una reflexión sobre el papel del terapeuta en los procesos de acompañamiento a personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT).

A lo largo de su exposición, Ot’alora abordó aspectos esenciales como la presencia empática, la confianza y el cuidado en la relación terapéutica, así como la importancia de respetar el ritmo interno del proceso de cada paciente. Su presentación combinó elementos clínicos y humanos, mostrando cómo la práctica terapéutica se nutre tanto de la evidencia científica como de la experiencia relacional que emerge durante las sesiones.

La tarde continuó con la mesa redonda «Horizontes y fronteras terapéuticas: riesgos y beneficios en el uso clínico», moderada por Marta Pérez Carmona y con la participación de la doctora Liliana Galindo, la doctora Rosa Dueñas, el doctor Manuel Ángel Franco y el doctor Óscar Álvarez Bobo. El diálogo giró en torno a los límites, posibilidades y dilemas éticos que plantea la aplicación clínica de los psicodélicos.

Entre los temas más debatidos surgió una cuestión de enfoque: ¿hablamos de terapia asistida con psicodélicos o de psicodélicos asistidos con terapia? Una diferencia sutil pero significativa que apunta a la centralidad —según el punto de vista— del proceso terapéutico o de la sustancia. Las intervenciones coincidieron en la necesidad de integrar la evidencia científica con la experiencia humana y el acompañamiento ético en este nuevo campo de la salud mental.

Tras la pausa para el café, el Psymposium cerró su primera jornada con una de las mesas más conmovedoras: «La otra mirada: la perspectiva del paciente», moderada por Juan París. En ella participaron Andrea Siclari, Elisa Argilés, Luis Barboza y María Concepción Moldón (Conchi), quienes compartieron sus vivencias personales en ensayos clínicos con psilocibina y 5-MeO-DMT.

Conchi, natural de Zamora y participante en el ensayo de Compass Pathways con psilocibina para la depresión resistente, relató con gran emoción su proceso de transformación tras años de sufrimiento y desconexión. Agradeció al equipo médico que la acompañó —especialmente al doctor Manuel Ángel Franco y sus terapeutas— y describió su experiencia con la psilocibina como «un milagro», un punto de inflexión que le devolvió la vitalidad y el deseo de vivir. Sus palabras, cargadas de gratitud y esperanza, provocaron una profunda ovación del público.

Andrea Siclari, participante suizo del ensayo clínico con LSD para pacientes oncológicos realizado en Suiza, ofreció un relato profundamente sereno sobre su proceso de transformación tras ser diagnosticado en 2019 con cáncer avanzado con metástasis. Casado y con tres hijos pequeños, describió cómo la enfermedad detuvo abruptamente su vida y lo sumió en una ansiedad intensa ante la cercanía de la muerte. «De repente, todo se paró», dijo, recordando las operaciones, la quimioterapia agresiva y los meses de aislamiento durante la pandemia. En su búsqueda de sentido y alivio, decidió participar en el estudio clínico, que combinaba psicoterapia con sesiones de LSD en un entorno controlado.

Durante la primera experiencia, vivió un proceso de disolución del yo y comunión con la totalidad: «Las fronteras entre yo y mi entorno desaparecieron… Comprendí que mi vida aquí es sólo una parte infinitamente pequeña de lo que soy». Aquella vivencia transformadora le permitió liberarse del miedo a morir y reconciliarse con la vida. «Desde entonces, cada emoción tiene su lugar: ya no hay negativas ni positivas, simplemente son», aseguró. Con un tono reflexivo, explicó cómo el tratamiento no redujo únicamente su ansiedad existencial, sino que también le ayudó a flexibilizar su manera de ser padre, profesional y amigo: «Ahora soy más yo mismo».

El doctor Luis Barboza, médico de atención primaria y participante en un ensayo clínico con 5-MeO-DMT de la Beckley Foundation, compartió su experiencia desde una doble perspectiva: la del profesional sanitario y la del paciente. Relató cómo llegó al estudio tras años de depresión resistente y un creciente agotamiento ante la falta de resultados con los tratamientos convencionales. «Fue muy duro todo el proceso», reconoció, explicando que incluso los antidepresivos más recientes le provocaban efectos adversos que afectaban su memoria y su capacidad para comunicarse.

Durante la sesión experimental describió una experiencia intensa e inmediata, caracterizada por una sensación de muerte y disolución del ego, en la que se vio «fuera del cuerpo, atravesando un túnel». Aunque inicialmente sintió miedo, comprendió después que aquel tránsito simbolizaba la posibilidad de renacer. Su relato ilustró con gran humanidad el potencial transformador de las terapias psicodélicas cuando se aplican en entornos clínicos seguros y con acompañamiento profesional adecuado.

Elisa Argilés, trabajadora del sector financiero, ofreció uno de los testimonios más impactantes de la mesa redonda. Tras más de veinte años viviendo con una depresión resistente a los tratamientos convencionales, narró cómo su vida se había reducido a la desesperanza, el insomnio y el deseo constante de no despertar al día siguiente. Los antidepresivos dejaron de funcionar, y su médico llegó a decirle que debía asumir que sería «una persona depresiva para siempre». Aquel momento, recordó, la llevó a buscar alternativas y finalmente a entrar en el ensayo clínico BPL003 con 5-Meo-DMT en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona

La experiencia marcó un antes y un después. Elisa destacó la importancia de la preparación y la integración terapéutica, que le permitieron atravesar el miedo y romper con los patrones mentales que había sostenido durante décadas. «Me curé en el momento cero —afirmó—, pero el trabajo verdadero empezó después, cada día, eligiendo no repetir lo anterior». Desde entonces, su estado de ánimo y su forma de relacionarse con la vida cambiaron por completo: «Salí del ensayo con una vitalidad que no sentía desde hacía más de veinte años». Su testimonio, sincero y esperanzador, sintetizó el potencial humano detrás de la investigación psicodélica.

Sábado 4 de octubre

La jornada del sábado se inauguró con la conferencia magistral del doctor Tomáš Páleníček, neurocientífico y psicofarmacólogo del Instituto Nacional de Salud Mental de la República Checa, uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito de la neurociencia de los psicodélicos. En su intervención, titulada «Nuevos avances en investigación psicodélica», presentó los progresos más recientes de su equipo en el estudio de los mecanismos neurobiológicos y comportamentales asociados al uso de sustancias como la psilocibina, la LSD y la ketamina, con especial atención al papel de la conectividad cerebral y la plasticidad sináptica. Su ponencia ofreció una panorámica rigurosa y actualizada del estado de la investigación preclínica y clínica en Europa Central, marcando un inicio de jornada de alto nivel científico.

La mesa redonda «Legislación e implementación de la terapia asistida con psicodélicos», moderada por el doctor Luis Caballero, reunió al doctor Tomáš Páleníček, la doctora Andrea Jungaberle, Antón Gómez-Escolar y Jerónimo Mazarrasa, director de programas en ICEERS, para analizar los distintos marcos regulatorios que están emergiendo en el mundo. Jungaberle expuso el caso de Alemania, donde la reciente aprobación del uso compasivo de psilocibina abre un precedente en Europa Central. Gómez-Escolar repasó experiencias fuera del continente —como Canadá, Australia y Estados Unidos— destacando las diferencias entre modelos de acceso médico, regulaciones estatales e iniciativas ciudadanas. Páleníček explicó la situación en la República Checa, donde el uso compasivo está permitido pero la comercialización sigue restringida, mientras Mazarrasa ofreció una reflexión crítica sobre el giro global en las políticas: de una Europa que fue pionera a un panorama donde América lidera con enfoques más abiertos y experimentales.

La conferencia magistral del doctor Magí Farré, catedrático de Farmacología y jefe de servicio en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, ofreció una revisión exhaustiva sobre la farmacología clínica de la MDMA. Farré explicó con detalle los mecanismos de acción de esta sustancia, derivada de la fenetilamina, y su efecto sobre los transportadores de serotonina, dopamina y noradrenalina. A través de datos experimentales, describió cómo la MDMA incrementa la liberación de neurotransmisores y genera efectos empáticos y prosociales, lo que sustenta su potencial terapéutico en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El ponente también abordó los ensayos clínicos internacionales que buscan la aprobación de la FDA para el uso médico de la MDMA, y los programas de uso compasivo en países como Australia, Suiza y Canadá. Su presentación, de gran rigor técnico, permitió comprender los fundamentos científicos que respaldan la terapia asistida con MDMA y la importancia de su aplicación en entornos clínicos controlados.

La conferencia del doctor Chris Timmermann, investigador del Centre for Psychedelic Research del Imperial College London, fue una de las más esperadas del Psymposium. Bajo el título «Psicodélicos para la deconstrucción de la consciencia y la reconstrucción del sentido», Timmermann exploró los resultados de sus estudios con DMT y 5-MeO-DMT, profundizando en cómo estas sustancias pueden producir experiencias de disolución del ego y estados de consciencia comparables a los alcanzados por meditadores avanzados.

A partir de datos neurocientíficos recientes, explicó cómo los psicodélicos aumentan la entropía cerebral —una medida del «caos» o la flexibilidad del sistema nervioso— y cómo esta desestructuración transitoria puede abrir la puerta a procesos de reconstrucción de significado personal. Timmermann subrayó la importancia central de la experiencia subjetiva para la eficacia terapéutica, y destacó el papel del terapeuta como guía empática en la integración del sentido. Su ponencia incluyó una referencia poética al «vacío fértil», esa dimensión donde la pérdida de referencias se convierte en fuente de comprensión y renovación existencial.

El doctor José Carlos Bouso, director científico de ICEERS y autor de Medicina psiquedélica, ofreció un recorrido por quince años de investigación clínica y comunitaria con plantas psicoactivas. Partió de trabajos farmacocinéticos (p. ej., diferencias de detección entre vía fumada y vía oral y su metabolismo) y de los «laboratorios naturales» en Brasil, donde compararon usuarios habituales de ayahuasca y controles: lejos de la hipótesis de neurotoxicidad, hallaron mejor rendimiento en memoria, vida ordenada y personalidad estable, resultados que replicaron al año siguiente. Ya en España, con pruebas computerizadas y resonancia magnética, observaron cambios estructurales en regiones cerebrales y, en una cohorte ampliada (usuarios de ayahuasca, de cannabis y controles), sin diferencias neuropsicológicas pero sí en rasgos de personalidad, lo que les llevó a cuestionar que los efectos a largo plazo se midan sólo con test cognitivos. Con diseños pre–post en ceremonias, alrededor del 80 % mejoró el estado de ánimo, y Bouso subrayó la importancia de reportar efectos adversos: en torno al 25–30 % refirió algún evento (incluidos casos complejos), si bien muchos participantes los integraron como parte de su proceso.

El segundo bloque abordó los contextos tradicionales y la salud pública: estudios en un centro en Perú con maestros tradicionales mostraron mejoras sostenidas por diagnóstico; introdujo el marco de «salud mental global simétrica» y el enfoque de «sistemas médicos» (no sólo moléculas), con proyectos como el de Maja Kohek en Cataluña y un programa con ASOMASHK para describir el sistema médico indígena tal como funciona en comunidad (donde, remarcó, muchas veces el paciente no ingiere la planta sino que recibe ícaros). Presentó análisis de más de 15.000 casos sobre efectos adversos (≈55 % reportó algún efecto psicológico; ≈80 % los consideró parte de su transformación) y encuestas de salud que sugieren sesgo de autocuidado: mejores indicadores no «por» la ayahuasca, sino porque quienes la usan ya buscan bienestar. Durante la pandemia, sus cuestionarios mostraron que un uso moderado de psicodélicos correlacionó con mejores estrategias de afrontamiento. Cerró con dos líneas en curso: una escala específica para experiencias con ibogaína y un modelo teórico para integrar MDMA en justicia restaurativa y transformación de conflictos (con Constanza Sánchez Avilés y Jorge Ollero), anunciado para su presentación en Nexus 2025 y futura difusión en la web de MAPS.

La doctora Inés Erkizia, farmacéutica e investigadora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), presentó la conferencia «Avances preclínicos en investigación con psilocibina: mecanismo psicodélico y efecto antidepresivo». Su ponencia abordó el puente entre la amplia evidencia clínica disponible y la escasez de estudios preclínicos que permitan comprender los mecanismos neurobiológicos detrás de los efectos terapéuticos de la psilocibina. Mostró experimentos realizados con modelos animales, en los que evaluó la respuesta de sacudida de cabeza (HTR) —indicador del efecto serotoninérgico mediado por el receptor 5-HT2A— y explicó cómo el tratamiento con psilocibina logró revertir comportamientos depresivos en modelos de estrés crónico. Erkizia destacó que los efectos psicodélicos están mediados por la neurotransmisión serotoninérgica cortical endógena, fenómeno que podría tener importantes implicaciones clínicas.

En sus conclusiones, señaló que la psilocina (metabolito activo de la psilocibina) presenta un perfil farmacodinámico comparable entre humanos y roedores, y que el mecanismo antidepresivo específico de la sustancia sigue siendo en gran parte desconocido, especialmente el papel de la experiencia psicodélica aguda en su eficacia terapéutica. Entre las futuras líneas de investigación, apuntó a la necesidad de explorar la interacción entre antidepresivos clásicos y psilocibina, los efectos de la retirada de antidepresivos sobre sus resultados, y los cambios neuroquímicos inducidos en regiones cerebrales clave como la corteza prefrontal y el hipocampo.

La mesa redonda «La investigación psicodélica en España», moderada por el doctor Gustavo Díez, reunió a referentes de distintos ámbitos académicos y clínicos —los doctores Magí Farré, José Carlos Bouso, Débora González y Óscar Soto Angona— para trazar un panorama del estado actual y los retos del campo en el país. El diálogo abordó desde los avances científicos y la diversidad de modelos de investigación hasta las limitaciones regulatorias y éticas que dificultan el desarrollo de ensayos clínicos con sustancias psicodélicas. Los ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración interdisciplinar y de promover un marco normativo que permita investigar con rigor y seguridad, situando a España en la conversación internacional sobre terapias asistidas con psicodélicos.

La última mesa del Psymposium, «Diseñando el futuro del uso terapéutico de los psicodélicos», reunió a Tre Borràs, Marcela Ot’Alora, José Carlos Bouso y Rosa María Dueñas, bajo la moderación del doctor Luis Caballero, para reflexionar sobre los desafíos que marcarán la próxima etapa de esta revolución científica y clínica. Se debatió sobre la integración ética de estas terapias, la formación de profesionales capacitados, la regulación del acceso y la importancia de no perder de vista la dimensión humana y relacional del proceso terapéutico.

Tras un intenso intercambio de perspectivas, Luis Caballero ofreció un resumen y cierre que subrayó la necesidad de un diálogo constante entre ciencia, clínica y sociedad. El acto de clausura, a cargo de Carlos Alonso, presidente de la fundación Inawe, sirvió para agradecer a los ponentes y asistentes su participación y reafirmar el compromiso de la organización con la investigación, la educación y el desarrollo responsable del campo psicodélico en España y más allá.

Categories:

Noticias

, Noticias

Tags:

MDMA

, innovación terapéutica

, Psymposium

, congreso

, neuroplasticidad

, depresión resistente

, INAWE

, neurociencia

, Madrid

, ICEERS

, ciencia

, terapia asistida con psicodélicos

, trauma

, psicoterapia

, psilocibina

, psicodélicos

, salud mental

, investigación

, ibogaína